- Los nudillos de mi mano izquierda siempre duelen cuando baja la presión barométrica, un recordatorio sordo y palpitante de una infancia vivida en estado de asedio. Estaba sentada en mi oficina en el St. Jude’s Memorial, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas de piso a techo, y masajeaba la articulación de mi dedo anular.

- Capítulo 2: La propuesta indecente

- Capítulo 3: Piezas de repuesto

- Capítulo 4: La mano izquierda sostiene el bisturí

- Capítulo 5: La separación

- Capítulo 6: La imagen perfecta

Los nudillos de mi mano izquierda siempre duelen cuando baja la presión barométrica, un recordatorio sordo y palpitante de una infancia vivida en estado de asedio. Estaba sentada en mi oficina en el St. Jude’s Memorial, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas de piso a techo, y masajeaba la articulación de mi dedo anular.

Para el mundo, soy la Dra. Maya Sterling, la Jefa de Cirugía Torácica. Soy la mujer de las “manos milagrosas”. Los pacientes viajan de continentes enteros para que mi mano izquierda—firme como una montaña, precisa como un láser—navegue la delicada topografía de sus corazones.

Pero para Silas y Elena Vance, nunca fui una doctora. Fui un defecto.

El recuerdo me golpeó, involuntario y filoso: tenía seis años y estaba sentada en la mesa de comedor de caoba. Había alcanzado mi vaso de leche con la mano izquierda.

Crack.

La pesada regla de madera golpeó mis nudillos con la precisión de una guillotina.

“La derecha es la correcta, Maya”, siseó la voz de mi madre. Era elegante, incluso entonces, con sus perlas brillando bajo la luz de las velas. “La izquierda es la mano siniestra. Es la mano del torpe, la mano del defectuoso. No tendremos una hija rota.”

Pasaron años tratando de “arreglarme”. Ataban mi brazo izquierdo al respaldo de la silla hasta que la articulación del hombro gritaba. Me obligaban a escribir con la derecha hasta que mi letra era un desastre irregular e ilegible de frustración. Cuando me resistía, cuando mi naturaleza resultaba más obstinada que su crueldad, decidieron que no valía el esfuerzo de reparación.

En mi décimo cumpleaños no me dieron un pastel. Me dieron una maleta.

“Hemos llegado a la conclusión de que no podemos criar un espíritu tan fundamentalmente defectuoso”, dijo Silas, de pie en las escaleras del Orfanato Sisters of Mercy. No me miró. Miró su reloj de oro. “Quizás la iglesia pueda rezar para sacarte lo ‘izquierdo’. Estamos empezando de nuevo. Merecemos una obra maestra.”

Me dejaron allí. No miraron atrás.

Sobreviví. Prosperé. Comprendí que mi zurdera no era una maldición; era una conexión distinta, una forma lateral de pensar que me convirtió en una estratega brillante y en una cirujana capaz de ver ángulos que otros médicos pasaban por alto. Construí una vida de piedra y acero. Sin familia. Sin anclas. Solo el trabajo.

El intercomunicador de mi escritorio zumbó, devolviéndome al presente.

“Dra. Sterling? Hay tres personas aquí para verla. No tienen cita, pero dicen que es una emergencia familiar.”

Mi corazón golpeó contra mis costillas, un ritmo frenético. “No tengo familia, Sarah.”

“Ellos… ellos tienen el mismo apellido que usted tenía, doctora. Vance. Dicen que no se irán.”

Me levanté, la bata rozando a mi alrededor. Caminé hacia las puertas de cristal de la sala de espera. Los vi a través del tintado. Silas y Elena habían envejecido, pero su arrogancia era un espécimen conservado. Sentados en los sillones de diseñador como si fueran dueños del hospital.

Y entre ellos estaba una chica.

Tendría dieciocho, quizás diecinueve. Era hermosa, pálida y vestida de seda. Sus manos—su mano derecha—descansaba elegantemente sobre su regazo. Ella era la “obra maestra”. Era la hija por la que me habían cambiado.

Empujé la puerta.

Elena se puso de pie, una sonrisa ensayada en los labios. No miró mi rostro. Miró mi mano izquierda, que sostenía la manija. Su labio se curvó en una mueca microscópica de disgusto.

“Maya,” dijo con voz suave como seda sobre una hoja afilada. “Ha pasado mucho tiempo. Te ha ido bien, considerando tus… limitaciones.”

“Tienen cinco minutos”, dije, con una voz suficientemente fría como para escarchar el cristal. “Y después llamo a seguridad.”

“No seas dramática,” ladró Silas. “No vinimos por una reunión familiar. Vinimos porque tu hermana, Bella, se está muriendo. Y tú eres la única que puede salvarla.”

Capítulo 2: La propuesta indecente

Me siguieron a mi oficina ignorando mis protestas. Se movían con la seguridad de quienes han sido obedecidos toda su vida.

“Bella es una prodigio,” dijo Elena, señalando a la chica que se sentó en la silla de invitados. Bella me miró con ojos grandes y atemorizados. Parecía menos una obra maestra y más un fantasma. “Es pianista de concierto. Tocó en Carnegie Hall el año pasado. Su mano derecha… es un regalo de Dios.”

“Sus riñones, sin embargo, no lo son,” interrumpió Silas. “Fallo renal en etapa cuatro. Congénito. Ya recorrimos todas las listas de donantes. Hemos agotado nuestros contactos privados.”

Me apoyé en el escritorio, cruzando los brazos. “Déjenme adivinar. No son compatibles.”

“Fuimos los primeros en hacernos pruebas,” dijo Elena, su voz descendiendo a un susurro teatral. “Ninguno de nosotros es compatible. Pero tú, Maya… compartes el mismo tipo de sangre raro que Silas. Eres su única esperanza.”

“No soy su hermana,” dije. “Soy una extraña a la que tiraron hace dieciocho años.”

“Nos debes,” Silas dio un paso adelante, el rostro enrojeciendo. “Te dimos la vida. Te alimentamos por diez años. Te mantuvimos hasta que tu… terquedad lo hizo imposible. Esta es tu oportunidad de redimirte. De ser útil por fin para esta familia.”

Miré a Bella. Estaba temblando. Miraba sus manos—las que eran “tesoros.” Sentí un destello en el pecho. No amor. No todavía. Pero sí reconocimiento del peso que cargaba. El peso de ser la “perfecta” a veces es más pesado que el de ser la “rota”.

“Soy cirujana,” dije. “Sé cómo funciona esto. No se puede entrar aquí y exigir un órgano. Hay protocolos legales. Juntas éticas.”

Elena sonrió, lenta, depredadora. Abrió su bolso Hermès y sacó un documento amarillento y desgastado.

“Nunca finalizamos oficialmente la renuncia a tu adopción, Maya. Te ‘entregamos’ al cuidado del orfanato, pero nunca firmamos la pérdida total de derechos parentales. Las lagunas legales son maravillosas cuando tienes los abogados correctos.”

Sentí que el aire me abandonaba. “¿Qué?”

“Técnicamente,” dijo Silas, “sigues siendo nuestra tutelada bajo las leyes ampliadas de parentesco de este estado, ya que nunca fuiste adoptada por otra familia. Y como tus ‘padres,’ hemos presentado una petición de emergencia para intervención médica. Podemos enredarte en corte por años, arruinar tu reputación y congelar tu licencia médica. O… puedes entrar al quirófano mañana y salvar a tu hermana.”

No buscaban perdón. No buscaban una hija. Me habían mantenido archivada legalmente durante dieciocho años, un “romper en caso de emergencia.”

Para ellos no era una persona. Era un almacén de piezas de repuesto.

“Fuera,” susurré.

“Piénsalo, Maya,” dijo Elena, poniéndose de pie y alisándose la falda. “La vida de Bella está en tus manos. En la izquierda, irónicamente. Veamos si por fin sirve para algo.”

Capítulo 3: Piezas de repuesto

Después de que se fueron, no lloré. Fui al departamento de archivos.

Ser la Jefa de Cirugía tiene sus ventajas. Saqué el expediente médico de Bella del sistema. Mientras revisaba los datos, mi curiosidad profesional comenzó a superar mi trauma personal.

Fallo renal en etapa cuatro. Era agresivo. Pero algo no cuadraba. Los análisis mostraban niveles altos de ciertos estimulantes sintéticos.

Busqué en su historial. Bella había sido hospitalizada tres veces en los últimos dos años por “agotamiento.” Cada vez, los Vance la habían dado de alta en contra del consejo médico.

Me eché hacia atrás; la luz azul del monitor se reflejaba en mis lentes. Conocía ese patrón. No era solo “fallo renal en etapa cuatro.” Era acelerado.

Pasé cuatro horas investigando. Llamé a mi investigador privado—lo tengo desde que hice mi primer millón—para revisar las finanzas de Silas y Elena.

La “obra maestra” era un negocio.

Los Vance estaban arruinados. Habían apostado su fortuna a la carrera de Bella. Los conciertos, los patrocinadores, las grabaciones de alto nivel—todo estaba hipotecado. Si Bella no tocaba, el banco se quedaba con la casa. Si Bella no tocaba, los Vance eran pobres.

La habían presionado. Le habían dado estimulantes para mantenerla en el piano catorce horas al día. Literalmente quemaron sus riñones para mantener la música.

Y ahora, el motor fallaba, y necesitaban una pieza del “modelo viejo” que habían tirado al vertedero.

Sonó mi teléfono. Número desconocido.

“Por favor,” susurró una voz. Era Bella. “Por favor no lo hagas.”

Apreté el auricular. “¿Bella?”

“Ellos me escuchan,” jadeó, llorosa. “Estoy en el baño. No quieren que viva porque me aman, Maya. Quieren que viva para que pueda tocar la gira de invierno. Ya vendieron los boletos. Si tengo la cirugía, estaré de vuelta en seis semanas. Eso dijo el médico que contrataron.”

“Bella, estás enferma. Necesitas ayuda.”

“Quiero dormir, Maya. Estoy tan cansada. Me han dado pastillas… siempre me duele el corazón. No dejes que ganen. Déjame ir.”

La línea se cortó.

Miré mi mano izquierda. Estaba temblando. Por primera vez desde niña, sentí el latigazo fantasma de la regla sobre mis nudillos.

La estaban matando. Igual que intentaron matarme el espíritu, ahora mataban su cuerpo. Eran narcisistas que veían a sus hijos como activos biológicos.

Tomé el teléfono del escritorio. “Sarah? Llama al jefe de Legal. Y díganle a la junta de trasplantes que ya tomé mi decisión. Haré la cirugía. Pero será en mis términos. En mi hospital. Con mi equipo quirúrgico. Y quiero a Silas y Elena Vance fuera del piso hasta que yo lo permita.”

Capítulo 4: La mano izquierda sostiene el bisturí

La mañana de la cirugía era gris y fría.

Bella estaba preparada en la habitación 402. Se veía más pequeña con la bata hospitalaria, sus manos “perfectas” descansando sobre las sábanas blancas, conectada a los sueros.

Entré vestida con mis scrubs. No traje una carpeta. Traje una grabadora digital.

“Bella,” dije, sentándome a su lado. “Voy a salvarte la vida. Pero no por ellos.”

Ella me miró, sus ojos nublados por el dolor. “Van a obligarme a tocar otra vez.”

“No, no lo harán,” respondí. “He pasado las últimas doce horas con mi equipo legal. Como Silas y Elena nunca renunciaron legalmente a sus derechos sobre mí, y como yo soy una autoridad de alto rango en esta institución, he presentado una contrademanda. Acuso abuso médico a un menor y negligencia agravada. ¿Los análisis toxicológicos de tu sangre de ayer? Son el arma del crimen. Muestran los estimulantes. Muestran la negligencia.”

Me incliné más cerca.

“Voy a darte mi riñón, Bella. Pero a cambio, tú vas a darme tu testimonio. Les vamos a quitar la tutela. Vamos a congelar los fondos. Vamos a ponerlos en una jaula donde no puedan dañar a nadie más.”

La mano de Bella—su mano derecha—se extendió y tomó mi mano izquierda.

“¿Harías eso… por mí? ¿Después de lo que te hicieron?”

“No lo hago por ti,” mentí, aunque mi voz se suavizó. “Lo hago por la niña a la que le dijeron que estaba rota. Estoy demostrando que la mano ‘rota’ es la única que puede arreglar esta familia.”

La cirugía duró seis horas.

No fui la cirujana principal—habría sido una violación ética—pero estaba en la sala como donante. Observé desde la mesa contigua cómo removían el órgano de mi cuerpo. Observé cómo lo colocaban en el suyo.

Mi riñón. Mi órgano del lado “sinistro”, según las supersticiones de mi madre.

Era una coincidencia perfecta. Por supuesto que lo era. Estábamos hechas del mismo polvo de estrellas, moldeado por martillos diferentes.

Mientras la anestesia me llevaba, mi último pensamiento fue sobre Silas y Elena en la sala de espera, probablemente revisando sus relojes, calculando cuánto costarían las “reparaciones” y cuán pronto podrían volver a poner a su obra maestra en el mercado.

No tenían idea de que la obra maestra acababa de unirse a la resistencia.

Capítulo 5: La separación

Desperté en recuperación con un dolor punzante en el costado y una sensación de claridad absoluta.

“¿Dra. Sterling?” Era Sarah, mi asistente. Parecía nerviosa. “Los Vance están afuera. Están haciendo un escándalo. Exigen ver a Bella. Trajeron un equipo de cámaras de una revista ‘familiar’. Intentan vender esto como un ‘milagro de reconciliación’.”

“Déjalos pasar,” dije con voz ronca. “Pero solo a la sala de consulta. Y asegúrate de que los oficiales estén en el pasillo.”

Me acomodaron en una silla de ruedas. Cada movimiento se sentía como un cable ardiente atravesando mi abdomen, pero no iba a enfrentar esto acostada.

Silas y Elena caminaban de un lado a otro en la sala. Elena se había retocado para las cámaras—cabello perfecto, un toque de perfume.

“¡Maya!” exclamó al verme entrar. “Los médicos dicen que fue un éxito. Es maravilloso. Ya hemos programado la primera entrevista. ‘La Cirujana y la Estrella: Una Familia Sanada.’ Será la portada de Lifestyle Weekly.”

“La gira empieza en enero,” añadió Silas, revisando su teléfono. “Hemos salvado las fechas de Berlín. Necesitamos que firmes la autorización médica para que Bella pueda viajar.”

Los miré. No preguntaron cómo me sentía. No preguntaron por el dolor. Ya estaban gastando la moneda de mi carne.

“No habrá entrevista,” dije. “Y no habrá gira.”

La sonrisa de Elena titubeó. “¿De qué hablas?”

Saqué el expediente de la parte trasera de la silla. “Este es el informe toxicológico previo a la operación. Muestra niveles crónicos de estimulantes ilegales. Muestra que su insuficiencia renal no era solo ‘congénita’—fue inducida por los suplementos que le han estado dando durante años.”

Silas palideció. “Eso es información privada. No tienes derecho—”

“Soy la donante, Silas. Tengo todo el derecho a saber las condiciones del entorno del receptor. Y como reportante obligatorio del estado, ya lo envié a la Fiscalía.”

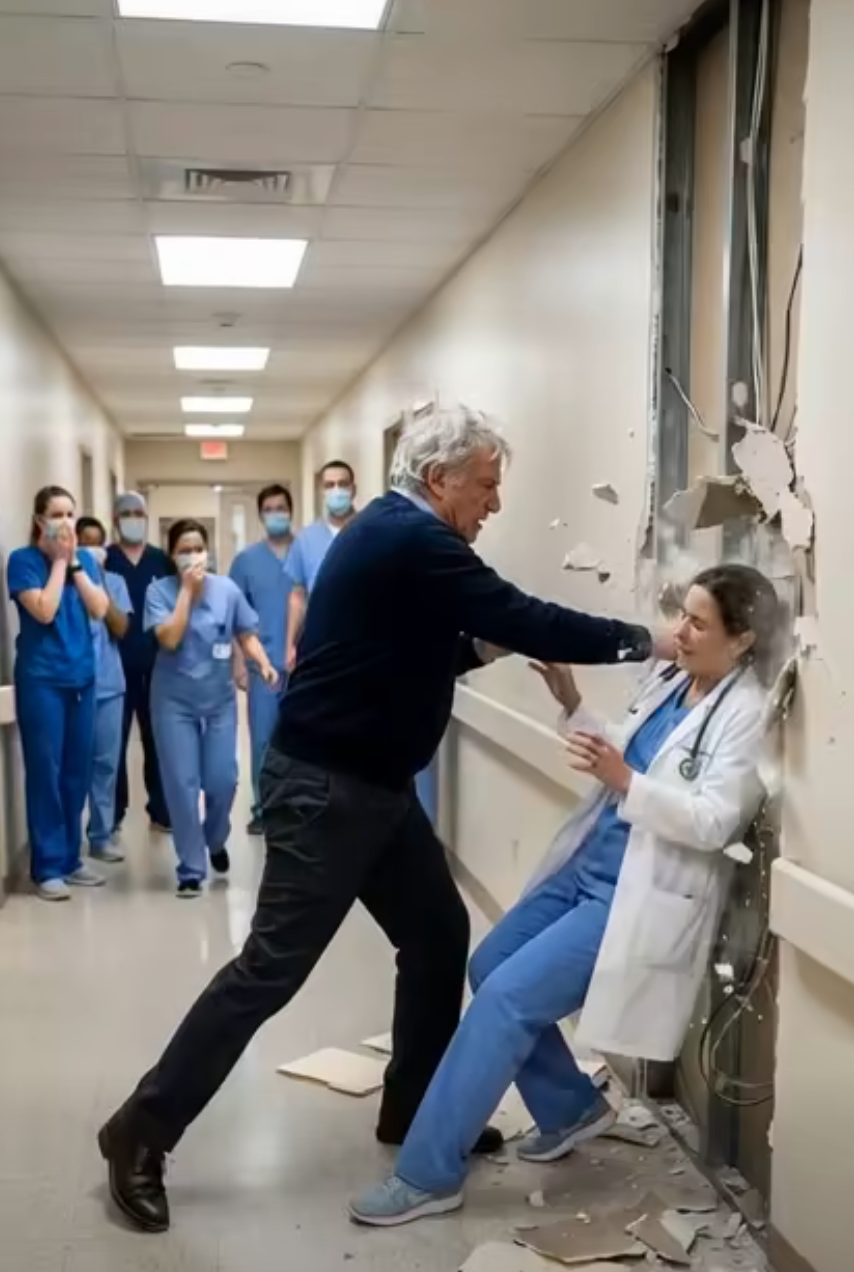

“Eres… una maldita desagradecida,” siseó Silas, avanzando.

“Siéntate, Silas,” dije.

La puerta se abrió y dos detectives entraron.

“¿Silas y Elena Vance?” dijo el detective principal. “Están arrestados por delito grave de negligencia infantil y sospecha de fraude.”

Elena empezó a gritar. Un sonido agudo y delgado—el sonido de una obra maestra rompiéndose.

“¡No pueden hacer esto! ¡Somos sus padres! ¡Nosotros la hicimos!”

“No la hicieron,” dije, mirando mi mano izquierda, aferrada al reposabrazos. “La usaron. Y me usaron a mí. Pensaron que era un almacén de repuestos. Pero olvidaron algo.”

Miré a Elena directamente a los ojos.

“Un almacén es donde guardas lo que olvidas. Pero un cirujano… un cirujano decide qué se queda y qué se corta.”

“Llévenselos,” dijo el detective.

Mientras se los llevaban esposados, Elena me miró. La máscara había caído. Su rostro era un paisaje de rabia y miedo.

“Deberíamos haber roto tus dos manos,” escupió.

“Lo intentaron,” respondí. “Pero aprendí a sanar con la que dejaron.”

Capítulo 6: La imagen perfecta

Seis meses después.

Estaba sentada en la terraza de mi casa frente al mar, el sonido de las olas marcando un ritmo constante.

Bella estaba a unos metros. Lucía diferente. Su rostro estaba lleno, sus ojos brillantes. No vestía seda. Llevaba una sudadera grande y leggins.

No estaba frente a un piano. Estaba frente a un caballete.

Sostenía el pincel con la mano derecha, pero sus movimientos eran rígidos. La medicación y el trauma le habían dejado un leve temblor. No volvería a tocar en Carnegie Hall. Tal vez nunca tocaría un concierto profesional.

Se detuvo, mirando el lienzo. Una mezcla abstracta de verdes y azules.

“Es horrible,” rió, sin dolor en la voz.

“No es horrible,” dije, acercándome despacio; la cicatriz en mi costado aún tiraba. “Es tuyo. Eso es lo importante.”

“Pasé toda mi vida creyendo que si no era perfecta, no era nada,” dijo Bella, mirando sus manos. “Si no era la ‘Obra Maestra,’ era solo… un estorbo.”

“Conozco esa sensación,” dije.

Tomé un lápiz de carboncillo. Lo sostuve con mi mano izquierda. Empecé a dibujar en una esquina del lienzo. Dibujé dos manos—una izquierda, una derecha—entrelazadas. No eran perfectas. Las líneas eran irregulares. Una tenía nudillos marcados. La otra tenía un temblor.

Pero se sostenían mutuamente.

“¿Qué somos ahora, Maya?” preguntó. “Si ya no somos lo que ellos hicieron de nosotras.”

“Somos sobrevivientes,” dije. “Somos las personas que entendimos que las ‘piezas de repuesto’ eran en realidad el corazón de la máquina.”

Silas y Elena seguían en prisión, esperando juicio. Sus bienes habían sido liquidados para pagar las facturas médicas de Bella y los costos de su emancipación. Ya no estaban. El asedio había terminado.

Bella miró mi dibujo. Tomó el pincel azul y rellenó el espacio entre las manos.

“Creo que me gusta más ser ‘rota’,” susurró. “Es menos solitario.”

“No estamos rotas, Bella,” dije, mirando mi mano izquierda. La mano que escribió las órdenes, que realizó las cirugías y que finalmente firmó los papeles que nos liberaron.

“Simplemente estamos… bien.”

Miré hacia el océano. Por primera vez en veintiocho años, mis nudillos no dolían. La presión no había cambiado, pero el peso sí.

Era Maya Sterling. Era cirujana. Era hermana. Y estaba completa.