Todavía recuerdo el tono exacto de azul. No era solo un color; era una emoción. Era el matiz eléctrico y vibrante de un cielo de verano justo antes de que una tormenta rompiera el calor. Para mi hija, Emma, era magia. Para mí, era la primera prueba tangible de que la maldición de mi linaje podía romperse.

Estábamos paradas frente a Miller’s Cycle & Sport, nuestro aliento empañando el ventanal por el frío de una mañana de finales de octubre. Emma, de nueve años, con cabello color oro hilado y ojos que cargaban demasiadas preocupaciones para su edad, presionó su nariz contra el vidrio.

“Mamá”, susurró, con una voz reverente. “La azul. Parece… como si pudiera volar.”

“Parece libertad”, corregí suavemente, aunque la palabra se me atoró en la garganta como una astilla.

La libertad era un concepto que había perseguido durante treinta años. Crecí en una casa donde el afecto era una transacción y la aprobación un objetivo en movimiento que nunca estaba destinado a alcanzar. Pero esa semana, el universo había cambiado. Después de cinco años sobreviviendo como asistente legal, trabajando sesenta horas semanales mientras terminaba mi carrera por las noches, el bufete me había entregado un cheque de bonificación. Era significativo. Suficiente para arreglar el radiador, pagar una tarjeta de crédito y aún así dejar espacio para este momento.

No estaba comprando solo una bicicleta. Estaba comprando una infancia diferente para mi hija.

“¿Estás segura?”, preguntó Emma mientras el vendedor, un hombre mayor y amable llamado Sr. Miller, sacaba la bicicleta de paseo. Los guardabarros cromados brillaban bajo las luces fluorescentes. “Es… es cara.”

“Es tuya”, dije, agachándome para mirarla a los ojos. Necesitaba que entendiera el peso de aquello. “Cada tornillo, cada rayo. Te lo ganaste por ser la niña valiente y amable que eres.”

Sus manos temblaron al tocar el manillar de cuero blanco. “¿Es realmente mía?”

“Pagada por completo”, dije, con la voz espesa.

Deberíamos haber ido al parque. Deberíamos haber vuelto a casa, pedir pizza y andar en círculos en el tranquilo y seguro callejón del complejo de apartamentos. Pero el corazón humano es traicionero, siempre buscando agua en pozos secos.

“¿Podemos mostrársela al abuelo?”, preguntó Emma, con los ojos brillantes. “Tal vez… tal vez ahora diga que está orgulloso de ti. ¿Desde que tienes un trabajo importante?”

El aire en la tienda pareció bajar diez grados. Quería decir que no. Cada instinto en mi cuerpo, afilado por décadas de resistencia, gritaba aléjate. Mi padre, Frank, nunca había estado orgulloso de mí. Solo había sido crítico, desdeñoso o violentamente indiferente.

Pero ¿cómo le explicas a una niña de nueve años que su abuelo es un agujero negro donde la luz va a morir? No lo haces. Les permites creer en el cuento de hadas un poco más.

“Está bien”, mentí, forzando una sonrisa que se sentía como porcelana agrietada. “Vamos a mostrársela.”

Mientras cargábamos la bicicleta en el maletero de mi sedán, no sabía que estaba cargando un arma. No sabía que esa máquina azul cobalto sería el catalizador de la guerra más dolorosa —y necesaria— de mi vida.

La casa de mis padres estaba en una colina, en un vecindario que priorizaba los jardines impecables por encima de los corazones cálidos. Era un colonial amplio que olía a pulidor de limón y viejos resentimientos. Al entrar en la entrada, vi la imagen que había definido mi existencia.

Mi padre estaba junto al garaje, limpiándose las manos con un trapo que parecía más limpio que mi alma en su presencia. Mi madre, Martha, sentada en el porche como una reina en exilio, daba órdenes sobre las hortensias. Y allí, recostada en la puerta trasera del camión de mi padre, estaba mi hermana Cara, junto a su esposo Nate y su hijo Mason.

Mason tenía doce años, con cuerpo de linebacker y la arrogancia aterradora de un niño que jamás ha escuchado un “no”. Miró cómo estacionábamos con una mueca idéntica a la de su abuelo.

Emma no vio el peligro. Solo vio un público.

Saltó del auto, prácticamente vibrando. Abrí el maletero y juntas bajamos la bicicleta. La luz del sol golpeó la pintura azul metálica, enviando un destello brillante a través del gris del camino.

“¡Abuelo! ¡Abuela!” cantó Emma, llevando la bici hacia adelante. “¡Miren! ¡Mamá me la compró con su bono! ¿No es hermosa?”

El silencio que siguió no fue de admiración. Fue el pesado y sofocante silencio de un depredador evaluando a su presa.

Mi padre se secó las manos lentamente, caminando hacia nosotras con paso pesado. No miró la bici. Me miró a mí, con los ojos reducidos a rendijas de pedernal.

“¿Un bono?”, gruñó, con la palabra goteando desprecio. “¿Por qué? ¿Por llegar a tiempo por primera vez?”

Enderecé la espalda, un reflejo que intentaba dominar. “Por ganar el caso de Archer, papá. Hice la investigación que consiguió el acuerdo del bufete.”

“No te pongas altiva”, gritó mi madre desde el porche, sin molestarse en levantarse. “Un cheque no te hace rica, Sarah. Probablemente te lo gastaste todo en ese juguete en vez de pagar la renta.”

“Pagué mi renta, mamá”, dije con la voz tensa.

“Lo que digas,” intervino Cara, sin levantar la vista de su teléfono. “Es un poco llamativa, ¿no? Demasiado esfuerzo.”

La sonrisa de Emma vaciló. Miró de un rostro al otro, buscando el calor que estaba segura que existía. “Pero… abuelo, mira los flecos. Y la campanita.” Tocó la campana plateada. Ding-ding.

El sonido era inocente. Puro.

Fue el sonido equivocado.

Mi padre se acercó a Emma. La proximidad repentina hizo que se me escapara el aire. Miró la bicicleta, luego el rostro abierto y esperanzado de Emma. Algo feo se retorció en su expresión —quizás celos, o simplemente la irritación visceral de ver a alguien debajo de él ser feliz.

“¿Crees que eres especial porque tienes una bici brillante?”, gruñó.

“No, abuelo, yo solo—”

“¡No me contestes!”, rugió.

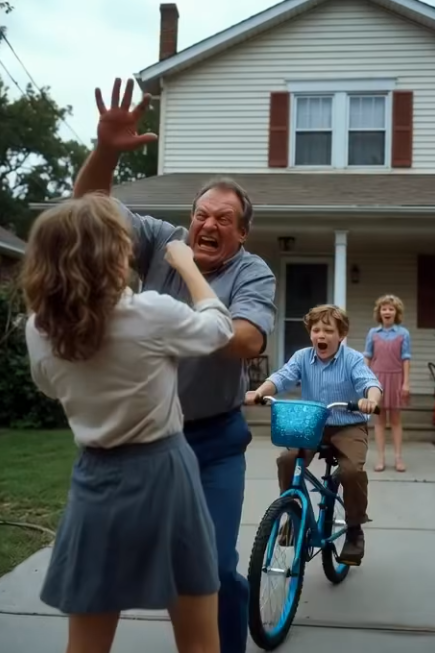

La violencia fue instantánea. No hubo advertencia; fue una explosión. Su mano salió disparada, un borrón de movimiento.

Crack.

El sonido de carne golpeando carne rebotó contra la puerta del garaje. Le dio una bofetada a Emma.

El tiempo se fracturó. Me congelé, incapaz de procesar la imagen de mi hija tambaleándose hacia atrás, llevándose la mano a la mejilla, con los ojos muy abiertos por un shock tan profundo que parecía ceguera.

“Abuelo…” gimió, la palabra rompiéndose en dos. “Yo no… no hice nada.”

“Niños como tú no merecen cosas así de buenas,” escupió, inclinándose sobre ella. “Eres una consentida. Débil. Igual que tu madre.”

Le arrebató el manillar de las manos temblorosas. Se volvió hacia Mason, que observaba con una sonrisa cruel y divertida.

“Mason,” ordenó mi padre. “Tómala. Enséñale cómo un verdadero ciclista maneja una bici. La usarás mejor que esta llorona.”

Mason no dudó. Saltó de la camioneta, sus ojos brillando con malicia. Agarró la bicicleta, montando sobre el marco impecable.

“¡No!”, grité, rompiendo finalmente mi parálisis. Me lancé hacia adelante. “¡Esa es de ella! Papá, ¿qué estás haciendo?”

Mi padre me empujó hacia atrás. Dos dedos rígidos contra mi esternón, empujando con la fuerza de un ariete. Tropecé, mis talones resbalando en el asfalto.

“La basura no merece juguetes brillantes, Sarah”, siseó, con el rostro a centímetros del mío. “Tú nunca aprendiste eso. No le enseñes a ella a aspirar por encima de su lugar.”

Detrás de él, Mason empezó a pedalear. Nos rodeaba haciendo círculos, gritando de emoción, desviándose deliberadamente hacia Emma, obligándola a retroceder.

“¡Mírenme!” se burló Mason. “¡De todas formas me queda mejor a mí!”

Mi madre se rió. Era un sonido seco, áspero, desde el porche. “¿Ves? Mason tiene la coordinación. Emma es demasiado torpe. La habría destrozado en cinco minutos. Considéralo una lección de seguridad.”

“Al menos alguien en esta familia no es patético”, añadió Cara, levantando al fin la mirada de su teléfono para sonreír con crueldad a su sobrina llorando.

Miré a Emma. No solo lloraba; se estaba desmoronando. La luz en sus ojos —la magia de la tienda— había desaparecido. En su lugar había un entendimiento oscuro y hueco de que las personas que debían amarla eran monstruos.

“Mamá…” susurró, tirando de mi mano. “¿Podemos irnos? Por favor.”

No pidió que le devolvieran la bicicleta. No pidió justicia. Solo quería sobrevivir.

Miré a mi padre. Miré a Mason, destrozando los engranajes del sueño de mi hija. Miré a mi madre, la arquitecta de mis propios traumas.

“¿Le robas a una niña?” dije, con la voz temblando de una rabia tan fría que quemaba. “¿La golpeas?”

“La discipliné”, corrigió mi padre, dándome la espalda. “Ahora sal de mi entrada antes de que llame a la policía por invasión de propiedad. Estás perturbando la paz.”

“No te vayas como si fueras alguien”, gritó mientras yo guiaba a una Emma sollozante hacia el auto. “¡Apenas pudiste pagar gasolina el mes pasado! ¡No finjas que eres mejor que nosotros!”

Aseguré a Emma en su asiento. Me senté al volante. Tenía las manos apretando el manubrio tan fuerte que el cuero crujía.

“Mamá…” lloró Emma desde atrás. “¿Tiene razón el abuelo? ¿Soy basura?”

Pisoteé los frenos antes de dejar la calle. Me giré de inmediato, desabroché su cinturón y tomé sus manos.

“No”, dije, con una voz feroz, primitiva. “Eres oro. Eres luz. Y ellos… ellos están a punto de aprender que no pueden tocarnos. Nunca más.”

Conduje lejos. Pero no a casa. Conduje hacia la parte más oscura de mi mente, donde un plan ya estaba tomando forma.

No dormí esa noche. La rabia es una cafeína potente.

Cada vez que cerraba los ojos, veía la marca roja floreciendo en la mejilla pálida de Emma. Escuchaba el nauseabundo golpe del impacto. Escuchaba la risa de Mason.

Me senté en la mesa pequeña de mi cocina, la oscuridad del apartamento presionando alrededor. Mi teléfono estaba frente a mí.

En el caos de la entrada, entre gritos y lágrimas, mi padre cometió un error crítico. Asumió que yo era la misma niña indefensa que él había maltratado veinte años atrás. Asumió que era demasiado asustada, demasiado pobre y demasiado estúpida para defenderme.

Olvidó que era asistente legal. Olvidó que mi carrera completa estaba construida en documentar evidencia para clientes aplastados por matones como él.

Desbloqueé mi teléfono. Abrí la aplicación de Notas de Voz.

La grabación se llamaba “Visita_10_24”.

Había aprendido años atrás a presionar “grabar” en cuanto entraba a su entrada. Era un hábito nacido de la terapia y el instinto de supervivencia. Presioné play.

El audio era cristalino. El micrófono de alta definición de mi nuevo teléfono captaba todo. Los pájaros. El crujido de la grava.

“Los niños como tú no merecen cosas tan buenas.”

El sonido de la bofetada.

“La basura no merece juguetes brillantes.”

La risa de Cara: “Al menos alguien en esta familia no es patético.”

Todo estaba ahí. Cada palabra vil. Cada admisión de robo y agresión.

Pero el audio no era suficiente. No para hombres como mi padre. Las palabras podían tergiversarse. Necesitaba confirmación visual. Necesitaba arrasar la tierra tan a fondo que nada volviera a crecer en su jardín.

Esperé hasta las 7:00 AM. Desperté a Emma suavemente. Sus ojos estaban hinchados, su espíritu magullado.

“Tenemos cosas que hacer”, susurré, besándole la frente. “Vamos a recuperar lo que es nuestro.”

La dejé en casa de Jenna. Jenna era mi fortaleza. La hermana que Cara nunca fue. Cuando le conté lo que pasó, su rostro se volvió pálido, luego rojo de furia.

“Déjala aquí”, dijo Jenna, con voz dura. “Tómate el día entero. Si necesitas dinero para fianza, llámame.”

“No necesitaré fianza”, dije mirando mi reloj. “Tengo algo mejor. Tengo la verdad.”

Fui al cibercafé del centro, desconfiando de mi Wi-Fi inestable. Entré al grupo comunitario de Facebook —el que mi madre controlaba obsesivamente para mantener su imagen de matriarca de Willow Creek.

Y ahí estaba.

Mi padre, en su arrogancia, no solo robó la bici. Dejó que Mason la exhibiera.

Un video subido por un vecino, con la leyenda: “¡Mason haciendo trucos con su nueva bici! ¡Mírenlo!”

En el video, Mason destrozaba la bici azul cobalto sobre el pavimento, golpeando las llantas contra el bordillo, tratando el “símbolo de libertad” de Emma como basura. Se veía claramente la bici. Se veía Mason. Y al fondo, se veía a mi padre mirando, con los brazos cruzados, sonriendo.

Tomé capturas. Descargué el video. Lo combiné con el audio de la bofetada.

Luego fui a Miller’s Cycle.

El señor Miller estaba abriendo. Cuando me vio —ojos rojos, mandíbula tensa— supo que algo andaba mal.

“¿La bicicleta?” preguntó.

“Robada”, dije. “Por mi familia. Después de que mi padre golpeara a mi hija.”

El rostro del señor Miller se oscureció. “¿Necesita los recibos?”

“Necesito el metraje de seguridad de la compra”, dije. “Prueba de propiedad. Y una cotización por daños.”

Me dio todo en veinte minutos.

A las 10:00 AM, estaba estacionada a una cuadra de la casa de mis padres. Mi corazón golpeaba fuerte en mis costillas, pero mis manos estaban firmes. Envié un mensaje a Jenna:

“Si no te escribo ‘LISTO’ antes de las 11:00, publica el paquete.”

“El paquete” era una publicación preparada para el grupo del vecindario, la junta del PTA y la página de la iglesia. Contenía el audio, el video del robo, el recibo y una foto de la cara moreteada de Emma.

Era una bomba nuclear. Y yo sostenía el detonador.

Caminé por la entrada. El silencio de la mañana era denso, cargado con la tormenta que traía conmigo.

Papá estaba afuera lavando su camioneta otra vez. Era su ritual para borrar la suciedad de su personalidad. No levantó la vista cuando me acerqué.

“¿Tú otra vez?” gruñó, tallando una rueda. “No pensé que tuvieras columna para volver. ¿Vienes a rogar por dinero para gasolina?”

Entré en su espacio personal. Más cerca de lo que jamás me había atrevido. “Pusiste las manos sobre mi hija”, dije, con una voz baja y sin temblores. “¿Crees que lo voy a dejar pasar?”

Sonrió con suficiencia, finalmente mirándome. “Siempre fuiste dramática, Sarah. La discipliné. Necesita aprender que no es especial. El mundo es duro. Le hago un favor.”

“¿Dónde está la bicicleta?”

“Siendo usada por alguien mejor”, dijo orgulloso, señalando el patio trasero. “Mason la aprecia. Es fuerte.”

Desde el patio se oyó el sonido del metal raspando el concreto. Skrreeeeee. Luego la risa de Mason.

No me inmuté. Pasé junto a mi padre, ignorando sus gritos, y abrí la puerta principal.

Mi madre y Cara estaban en el comedor, tomando café. La normalidad doméstica me revolvió el estómago. Cara seguía con el teléfono.

“¿Necesitas algo, o vienes a arruinar otro día con tus quejas?” preguntó Cara sin levantar la vista.

No respondí. Saqué mi teléfono, subí el volumen al máximo y presioné play.

“La basura no merece juguetes brillantes.”

La repugnante bofetada.

“Al menos alguien en esta familia no es patético.”

La grabación llenó la habitación, rebotando contra las paredes, más fuerte que la realidad.

Cara se congeló. El color desapareció instantáneamente de su rostro. Mi madre se puso de pie tan rápido que la silla cayó.

“¿Gr—grabaste esto?” jadeó. “¡No tienes derecho! ¡Es ilegal!”

“En este estado es consentimiento de una sola parte”, dije, con frialdad legal. “Y como yo participé en la conversación, es completamente legal. Y completamente admisible.”

Mi padre entró por la puerta trasera, el rostro morado de rabia. “¡Apaga eso! No tienes el valor de usarlo. Nunca lo has tenido.”

Sonreí. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa del lobo que finalmente entiende que no es una oveja.

“Papá”, dije suavemente. “Esto no es para la policía. Aunque tengo redactados los cargos por agresión. No. Esto es para internet.”

Se rió, pero sonó nervioso. “¿Qué?”

“Tengo el recibo que demuestra que yo compré la bicicleta”, enumeré, levantando los dedos. “Tengo el video de seguridad del señor Miller. Tengo el audio de cómo golpeaste a una niña de nueve años. Y tengo el video que el amigo de Mason subió esta mañana destrozando la bici.”

Le mostré mi teléfono, con la publicación lista, el cursor sobre “Publicar”.

“El título dice: ‘Abuelo local golpea a su nieta de 9 años y roba su regalo para dárselo a su nieto’. Está etiquetado al grupo de oración de la iglesia, la junta del HOA y la página de la consulta dental de Cara.”

Cara emitió un sonido ahogado. “¿Mi consulta? Sarah, ¡no puedes! Mis socios… odian el mal PR. ¡Podría perder mi licencia si creen que estoy involucrada en un robo!”

“Y Mason”, continué, dirigiéndome a mi padre. “La directora de su escuela preside la Coalición Anti-Bullying del distrito. ¿Qué pensará de un atleta estrella que roba propiedad y se burla de una niña llorando? Adiós beca deportiva.”

El silencio que siguió fue absoluto. El reloj en la pared marcó.

Tac.

Tac.

Tac.

“No lo harías”, susurró mamá, temblando. “Somos tu familia.”

“Humillaron a mi hija”, dije. “La golpearon. Le robaron. No son familia. Son cargas.”

Miré mi reloj. “Jenna publica en cuatro minutos.”

La mandíbula de mi padre se tensó tanto que creí que sus dientes estallarían. Miró a mi madre, luego a Cara, que estaba al borde del llanto. Se dio cuenta, por fin, de que la dinámica de poder había cambiado. La hija que podía romper estaba muerta.

“Está bien”, murmuró, como si la palabra le quemara. “Llévate la estúpida bici. Está en el garaje.”

“No solo la voy a llevar”, dije.

Caminé hacia el garaje. Me siguieron como un cortejo fúnebre.

Allí estaba. La libertad de Emma.

Apoyada contra el cortacésped. Arruinada. La pintura azul eléctrica estaba profundamente raspada. El manillar torcido. Barro cubría las calcomanías blancas. Los flecos arrancados.

Parecía que había pasado por una guerra.

“Es solo una bici”, se encogió papá, evitando mis ojos. “Mason juega fuerte.”

“No”, dije, mirando a Cara.

Cara se abrazó, encogiéndose ligeramente.

“Cara”, dije. “Arréglala.”

Parpadeó. “¿Perdón?”

“Ahí hay un balde con agua jabonosa. Hay pulidor. Hay herramientas.” Señalé el desastre. “Vas a limpiar cada centímetro de esa bicicleta. Vas a enderezar la rueda. Vas a pulir el cromo hasta que te deje ciega. Y lo vas a hacer ahora.”

“¡Ella no es tu sirvienta!” chilló mamá.

“Y Mason no es un ladrón, y sin embargo aquí estamos”, respondí fríamente. “Tres minutos para que la publicación salga.”

“Cara”, gruñó papá, derrotado. “Limpia la maldita bici.”

Por primera vez en su vida, mi hermana favorita enfrentó una consecuencia. Me crucé de brazos, observando.

La vi arrodillarse en el frío concreto. La vi restregar. La vi llorar de frustración y humillación, sus lágrimas mezclándose con la espuma.

No sentí nada. Ni pena. Ni satisfacción. Solo una calma quirúrgica: el equilibrio siendo restaurado.

Le tomó veinte minutos. Talló hasta que sus uñas se rompieron. Luchó para enderezar la rueda. Cuando terminó, la bici no estaba perfecta —las cicatrices seguían ahí— pero brillaba.

“Bien”, dije. “Ahora pide perdón.”

“¿A quién?” escupió, limpiándose la nariz.

“Al aire. Al universo. Admite lo que hiciste.”

“Lo siento”, logró decir, mirando al piso. “Por… por llamarla basura.”

Asentí. Tomé los manillares. La bici se sentía sólida.

“Espera”, gritó mamá cuando empecé a llevarla hacia el auto, desesperación en los ojos. “¿Vas a enviar la grabación? ¿Vas a publicarla?”

Me detuve. La miré directamente.

“Depende”, dije.

“¿De qué?”

“De si vuelvo a ver sus caras.”

Mamá abrió la boca, horrorizada. “¿No podemos verla? Pero… somos sus abuelos.”

“Perdiste ese título en el momento en que la golpeaste”, dije. “Si me llamas, si vienes a mi casa, si siquiera la saludas en la escuela… publico todo. El plazo de prescripción por agresión es muy largo, papá.”

Cargué la bicicleta en el maletero. Encajó perfectamente.

Antes de entrar al auto, los miré una última vez. Estaban allí, en la entrada: un rey roto, una reina destronada, una princesa caída.

“No nos perdieron hoy”, dije, mi voz clara en el aire frío del otoño. “Nos perdieron hace años. Hoy solo es la primera vez que lo notan.”

Me subí al auto y me fui. No miré por el espejo retrovisor.

Cuando llegué a casa de Jenna, Emma estaba sentada en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos. Cuando vio el auto, se levantó.

Abrí el maletero.

Cuando vio el destello azul, gritó. Un sonido de alegría pura, sin adulterar.

“¡Mami!” Corrió hacia mí, hundiendo su rostro en mi abdomen. “¡La recuperaste! ¡La arreglaste!”

“La arreglamos”, susurré en su cabello.

La vi subir. Vaciló un poco, las cicatrices de la bici brillando a la luz. Pero entonces encontró su equilibrio. Se impulsó.

Pedaleó por la acera, su cabello volando al viento, la máquina azul cortando el aire como un cuchillo. Parecía libertad. Parecía un ciclo rompiéndose.

Toqué el teléfono en mi bolsillo. Nunca borraría esa grabación. No era solo evidencia de su pecado; era prueba de mi supervivencia.

“No, mi amor”, susurré al viento, mirándola alejarse cada vez más de un legado de dolor. “No solo arreglaste la bici. Me arreglaste a mí.”

Nunca volvimos.

Y el silencio de nuestra ausencia fue la venganza más ruidosa de todas.