Justo después del funeral de nuestra hija de 15 años, mi esposo insistió en que me deshiciera de sus pertenencias, pero mientras limpiaba su habitación encontré una nota extraña:

“Mamá, mira debajo de la cama y lo entenderás todo.”

Después del funeral de nuestra única hija, que acababa de cumplir 15 años, la vida pareció detenerse.

Recuerdo estar de pie junto a la tumba, apenas capaz de mantenerme en pie.

Las personas a mi alrededor decían algo, me ofrecían condolencias, pero apenas podía escuchar. Solo estaba allí, el ataúd blanco de ella.

Después del funeral, mi esposo no dejaba de repetir:

—Tenemos que tirar todas sus cosas. Solo son recuerdos. Nos van a torturar mientras las sigamos teniendo en casa.

No podía entender cómo podía decir eso. No eran solo cosas: era su olor, su tacto, sus vestidos, sus juguetes. Resistía todo lo que podía, pero después de un mes cedí. Decidí limpiar su habitación, en la que no había entrado en casi un mes.

Cuando abrí la puerta, sentí como si todo siguiera igual. El aire aún guardaba un tenue aroma a su perfume, y sobre el escritorio descansaba un cuaderno abierto.

Fui levantando cada objeto con cuidado: su vestido, sus cintas para el cabello, su libro favorito. Lloré, abrazándolos contra mi pecho, como si eso pudiera traerla de vuelta por un instante.

Pero entonces, de uno de sus libros de texto, cayó un pequeño papel doblado. Mi corazón dio un vuelco.

Lo desplegué —y al instante reconocí la letra de mi hija.

En el papel decía:

“Mamá, si estás leyendo esto, mira debajo de la cama de inmediato y lo entenderás todo.”

Lo leí una y otra vez, con las manos temblando. El pecho se me oprimía. ¿Qué podría haber querido decirme?

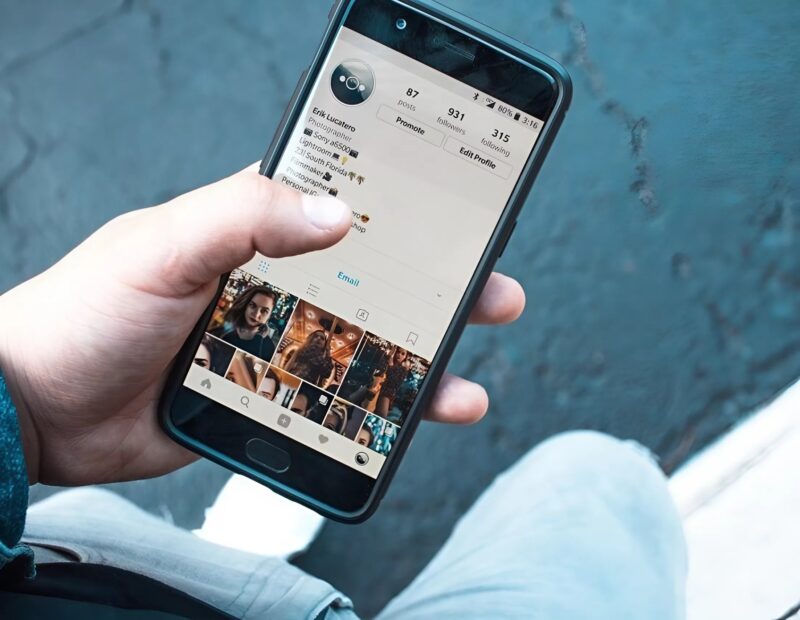

Con las manos temblorosas saqué una vieja bolsa de debajo de la cama. Dentro había algunas cosas: un par de cuadernos, una cajita con baratijas y el teléfono de mi hija. El mismo teléfono que mi esposo había dicho que estaba “perdido”. El corazón se me hundió con una terrible premonición.

Encendí el teléfono —todavía funcionaba. Lo primero que hice fue abrir los mensajes. Había un chat con su amiga.

Fragmentos del chat:

10:18 p. m.

Amiga: ¿Qué pasó?

10:19 p. m.

Hija: Papá volvió a gritarme. Dijo que si mamá se entera de una sola palabra, se asegurará de que ambas lo lamentemos…

10:21 p. m.

Amiga: Dios, me estás asustando… ¿Te golpeó?

10:24 p. m.

Amiga: ¡Tienes que contárselo a tu mamá o ir a la policía, esto es demasiado serio!

10:26 p. m.

Hija: Dijo que me matará si le digo a alguien. Y le creo, cuando se enfada… es aterrador.

10:28 p. m.

Amiga: Pero no puedes guardártelo todo…

10:29 p. m.

Hija: Te escribo a ti porque no puedo contárselo a nadie más. Si algo me pasa, debes saberlo: fue él.

Esas líneas me quemaban las manos como fuego. Cada mensaje se grababa en mi mente. Los leí una y otra vez, y en mi cabeza aparecían imágenes: sus ojos asustados, cómo se había ido encerrando cada vez más en sí misma en los últimos meses.

No quise creer entonces que algo serio le estaba ocurriendo…

Y en ese momento lo comprendí: mi hija no se había ido por voluntad propia. Se convirtió en la víctima de la persona en quien yo había confiado más que en nadie en mi vida.