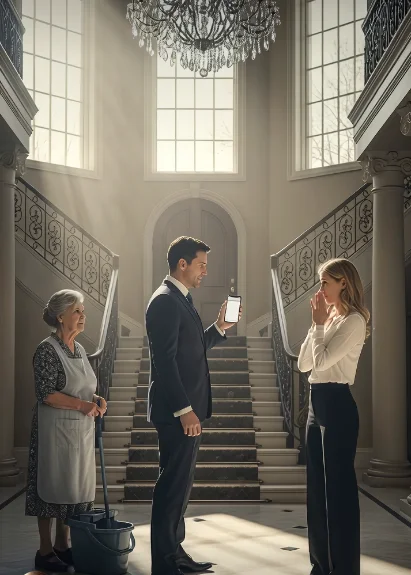

Estaba de pie en el vestíbulo de la mansión de Robert, con mis productos de limpieza apretados entre mis manos envejecidas. Era mi rutina de los martes. Desde hacía tres años, desde la muerte de mi esposo, limpiaba la casa de mi propio hijo por veinte dólares la hora. La amarga ironía no se me escapaba, pero el orgullo es un lujo que no puedes permitirte cuando tienes que elegir entre pagar el alquiler o comprar medicinas.

—Mamá, ¿cómo que nunca viste el dinero? —la voz de Robert se quebró ligeramente. Su esposa, Nicole, estaba inmóvil a su lado, con los dedos perfectamente cuidados aferrando su taza de café de diseñador tan fuerte que pensé que se rompería.

Dejé el balde en el suelo, mis rodillas artríticas protestando mientras me enderezaba.

—Robert, cariño, no sé de qué hablas. Trabajo seis días a la semana solo para pagar el alquiler de mi pequeño estudio. Si me estuvieras mandando dinero, ¿crees que aún viviría en ese lugar?

Nicole habló al fin, con una voz demasiado aguda.

—Debe de haber una confusión. Tal vez el banco cometió un error.

Pero sus ojos se movían por la habitación como los de un animal atrapado.

Robert sacó su teléfono, sus dedos volando por la pantalla.

—He estado transfiriendo quince mil dólares a tu cuenta cada mes, durante los últimos tres años, mamá. Mira.

Me mostró la aplicación bancaria. Allí estaba: depósitos mensuales a una cuenta con mi nombre, Jennifer Collins. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, desbocado.

—Robert, ese no es mi número de cuenta. El mío termina en 4-1-2-7. Este termina en 8-9-3-5.

—Eso es imposible —dijo, pero su voz había perdido firmeza—. Nicole abrió la cuenta por ti. Dijo que tu banco cobraba demasiadas comisiones y que este nuevo era mejor para depósitos grandes.

La miré entonces, de verdad la miré. La mujer que se había casado con mi hijo hacía cinco años. La que me había ido apartando poco a poco de las reuniones familiares, la que siempre encontraba excusas para que no cuidara a mis nietos. La mujer que llevaba bolsos de miles de dólares y conducía un Mercedes, mientras yo tomaba el autobús para limpiar baños ajenos.

—Nicole —dije con calma—. ¿Qué cuenta abriste a mi nombre?

Su rostro estaba pálido, salvo dos manchas rojas en sus mejillas.

—Yo… no recuerdo los detalles. Fue hace mucho.

—Tres años no es tanto tiempo —replicó Robert, su mente de empresario trabajando con rapidez ante la horrenda verdad—. Mamá, ¿tienes algún documento de esa cuenta? ¿Extractos, una tarjeta, algo?

Negué con la cabeza.

—Nunca recibí nada. Ni una carta, ni una tarjeta. Nada. —Lo miré a los ojos, la pregunta pesando en el aire—. Robert, te lo juro: si hubiera recibido quince mil dólares al mes, ¿crees que estaría aquí, de rodillas, fregando tus pisos?

Robert miró a su alrededor, a su mansión opulenta: los pisos que yo fregaba, las arañas de cristal que yo desempolvaba, las obras de arte que yo limpiaba con cuidado. Luego me miró a mí: mi ropa gastada, mis manos enrojecidas por años de químicos de limpieza.

—Dios mío —susurró.

Nicole dejó su taza con un golpe seco.

—Debería ir a ver a los niños —dijo, retrocediendo hacia la escalera.

—No —la voz de Robert fue firme, una orden—. Quédate. Vamos a aclarar esto. Ahora.

Y mientras la miraba, con un horror creciente en su rostro, supe que la verdad estaba saliendo a la luz.

…

(🔻 La historia continúa con el descubrimiento del fraude, la traición de Nicole, la investigación, y cómo finalmente Robert y su madre logran desenmascararla, llevarla ante la justicia y reconstruir su relación familiar).