La sala de espera del hospital era un estudio de crueldad estéril. Las luces fluorescentes zumbaban con un sonido que se te metía en el cráneo, un ronroneo de baja frecuencia que parecía una migraña a punto de nacer. El aire olía a lejía, a café viejo y a ese aroma metálico y único del pánico.

Me senté en una silla de plástico duro, con la postura rígida. Tenía las manos tan apretadas en el regazo que los nudillos se habían vuelto del color del hueso; la sangre se había ido de ellos igual que la esperanza se me escapaba del pecho. Cada vez que las puertas automáticas se abrían, el corazón me golpeaba las costillas, solo para venirse abajo al ver que era otra enfermera o un conserje empujando un cubo.

—¿Señora Vance?

Levanté la vista. Un médico con pijama azul estaba allí. Parecía agotado, con los ojos enrojecidos y la mascarilla quirúrgica colgándole floja del cuello como una bandera de rendición. No necesitó decir las palabras. Las vi en la caída de sus hombros, en la forma en que evitó mirarme a los ojos.

—Lo siento —dijo en voz baja—. Hicimos todo lo que pudimos. El trauma fue demasiado severo. Su corazón se detuvo en la mesa.

No grité. No me derrumbé. La gente siempre cree que lo hará, pero el duelo suele ser silencioso al principio. Es una onda expansiva. Una piedra fría y pesada se asentó en mi estómago, reemplazando al corazón, expulsando el aire de mis pulmones. Me puse de pie; las piernas me parecían de otra persona, como si caminara bajo el agua.

—Quiero verla —dije. Mi voz sonó extraña, hueca, distante.

Dudó.

—Señora Vance, quizá sería mejor recordarla como era…

—Quiero ver a mi hija —repetí, esta vez con más firmeza.

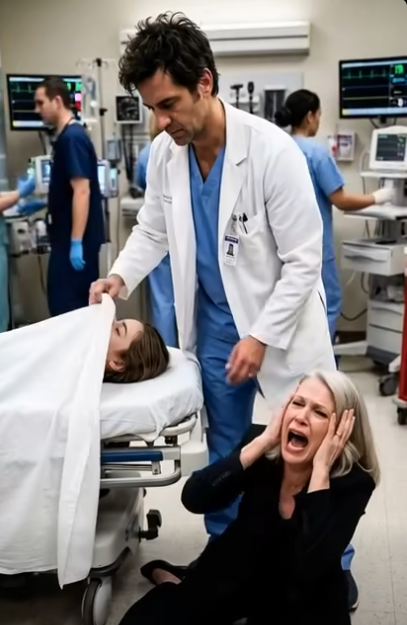

Asintió una vez y me condujo a una habitación al final del pasillo. Allí estaba más tranquilo, lejos del caos de urgencias. Mi hija, Sarah, yacía en una camilla, cubierta por una sábana blanca y fina que delineaba la quietud de su cuerpo.

Me acerqué. La mano me tembló al extenderla. Retiré la sábana.

Un jadeo áspero se me atoró en la garganta. Su rostro —el rostro de mi hermosa y risueña Sarah— estaba destrozado. Un ojo hinchado y cerrado, morado y furioso, con la piel abierta. El labio reventado, hinchado al doble. Moretones floreciendo a lo largo de la mandíbula como flores oscuras y venenosas. Su cuello… su cuello tenía marcas.

—La policía viene en camino —dijo el médico desde la puerta—. Dada la naturaleza de las lesiones… debemos reportarlo como homicidio.

No podía apartar la mirada. Le aparté un mechón de la frente, cuidando de no tocar los moretones.

—¿La naturaleza de las lesiones? —pregunté, plana.

—Traumatismos contundentes repetidos —respondió, perdiendo el tono clínico—. Y heridas defensivas. Sus manos… Señora Vance, esto es consistente con una agresión prolongada. Alguien la golpeó. Durante mucho tiempo.

Durante mucho tiempo. No una pelea rápida. Tortura.

Mi teléfono sonó. El sonido fue estridente en la habitación silenciosa.

Miré la pantalla: MARK.

El esposo de Sarah.

Una oleada de emociones complejas —temor, ira, confusión— me inundó. Contesté.

—¡Mamá! —la voz de Mark explotó en el altavoz. Lloraba a gritos, sollozos fuertes y entrecortados, casi teatrales—. ¡Mamá, dime que está bien! ¡El hospital llamó, dijeron que hubo un accidente!

—Está muerta, Mark —dije. Sin suavizarlo.

Un alarido que me obligó a apartar el teléfono del oído.

—¡No! ¡Dios, no! ¿Por qué? ¿Por qué salió a caminar? ¡Le dije que no saliera!

—¿Caminar? —pregunté, entrecerrando los ojos.

—¡Sí! —balbuceó—. Dijo que necesitaba aire. ¡Le dije que era tarde! ¡Que esperara! Pero se fue… y luego… la policía me llamó. ¡Dijeron que la asaltaron! ¡Que alguien la atacó!

Miré el cuerpo de Sarah. Miré sus manos, con las uñas rotas, desgarradas hasta la carne, con sangre seca. Había luchado. Había arañado.

—¿Salió a caminar a las dos de la mañana? —pregunté—. ¿Bajo la lluvia?

—¡Sí! ¡Estaba estresada! ¡Sabes cómo es!

Yo sabía cómo era. Sarah odiaba la lluvia y el frío. Tenía síndrome de Raynaud; los dedos se le dormían con menos de diez grados. Y nunca caminaba sola de noche por ese barrio mal iluminado y sin aceras.

—Voy para allá, Mark —dije.

—¡No, mamá! ¡Es una escena del crimen! La policía dijo—

—Voy para allá —repetí.

Colgué.

Una enfermera entró con una bolsa plástica rotulada PERTENENCIAS DEL PACIENTE.

—Esto estaba en sus bolsillos —dijo—. Su teléfono. Está muy dañado, pero…

Tomé la bolsa. Dentro, el iPhone de Sarah, la pantalla hecha añicos, el cuerpo doblado, retorcido, como si alguien lo hubiera pisoteado.

Salí al estacionamiento. La lluvia caía fuerte. Me subí al auto y miré el teléfono. Lo encendí. Nada.

Conocía a Sarah. Era meticulosa. Bibliotecaria. Hacía copias de seguridad de todo. Y me había compartido la contraseña de su nube años atrás.

Entré a su cuenta.

Última copia: 2:15 a. m.

Cuarenta y cinco minutos atrás.

Abrí Notas de Voz.

Había un archivo nuevo: Nueva grabación 14. Duración: 12 minutos.

No lo reproduje. No allí. Necesitaba ver la cara de Mark cuando lo oyera.

Conduje hasta la casa donde había vivido mi hija… y donde sospechaba que había muerto.

La puerta estaba entreabierta. Mark estaba sentado en los escalones, empapado. Al verme, corrió hacia mí y me abrazó. Olía a menta y enjuague bucal, ocultando alcohol.

—¿Quién haría algo así? —gritó.

Dentro, la sala era un caos. Una mesa volcada. Una lámpara rota. Un agujero en la pared, del tamaño de un puño… viejo.

—¿Tiraste cosas? —pregunté.

—¡Estaba destrozado! —dijo—. ¡Fue un asalto!

—El médico dijo que fue golpeada contra el suelo. No la acera. Sin grava. Solo moretones.

Mark se quedó helado.

—Dijiste que estabas en la ducha —continué—. Pero el calentador estaba roto. ¿Te duchaste con agua helada a las dos?

Titubeó.

—¿Una discusión? —pregunté—. ¿Por qué?

—¡Nada! ¡La cena!

La cocina estaba impecable.

—Tienes arañazos —dije.

—Me los hice yo —mintió.

—Parecen uñas. Las de Sarah.

La máscara se le cayó un segundo.

—¡Deja de interrogarme! —gritó.

—Solo intento entender —mentí.

Saqué la bolsa con el teléfono. Su rostro palideció.

—Si fue un robo, ¿por qué el teléfono está aquí? ¿Y sus joyas intactas?

Sudaba.

—O quizá —dije, acercándome—, no fue por dinero. Fue personal.

—¡La amaba! —gritó, golpeando la pared.

—Amabas controlarla —dije—. Vi los moretones que ocultó. Dijo que fue en bici. No tiene bici desde la universidad.

—¡Se cayó! —gritó.

—No esta noche. La mataron.

—¿Sabes qué es una copia en la nube, Mark?

Se quedó rígido.

—Ella te conocía —dije—. Configuró las notas de voz para subirse automáticamente.

—Dame ese teléfono —amenazó.

Me aparté.

—No es el único. Ya descargué el archivo.

—¡Mientes!

—¿Quieres oírlo? —pregunté—. Doce minutos. Los últimos doce de su vida.

—Ponlo —desafió—. Solo discutíamos.

Reproduje el audio. Volumen al máximo.

Puerta cerrándose de golpe.

MARK (grabación): “¿A dónde crees que vas?”

SARAH: “Me voy, Mark. Suéltame.”

MARK: “¡No vas a ninguna parte! ¡Te pertenezco!”

SARAH: “¡No soy tu propiedad! ¡Presenté el divorcio hoy!”

Vidrios rompiéndose. Gritos.

SARAH: “¡Aléjate! ¡Baja el bate!”

MARK: “¡Te mataré! ¡Si no eres mía, no serás de nadie!”

Golpes. Suplicas.

SARAH: “¡Mark, por favor! ¡Estoy embarazada!”

Me quedé helada.

MARK: “¡Mientes!”

Más golpes.

SARAH: “El teléfono… está encendido… 911…”

Forcejeo. El teléfono arrojado. Silencio.

Bajé el teléfono. La rabia me quemaba.

—¿Estaba embarazada? —susurré.

—Mentía —escupió.

—Mataste a mi hija —dije—. Y a tu hijo.

Rugió. Agarró un jarrón y cargó contra mí.

—¡POLICÍA! ¡SUELTE EL ARMA!

La puerta reventó. Entraron agentes armados.

—¡Mark Williams, queda arrestado por el asesinato de Sarah Williams!

—¡No tienen pruebas! —gritó.

—Tenemos la llamada al 911 —dijo un agente—. Todo quedó grabado.

Mark se derrumbó.

—Y tenemos otra línea abierta —añadió—. La suya, señora Vance. Escuchamos la confesión.

Miré mi teléfono. El temporizador seguía corriendo.

—Tenías razón, Mark —dije—. Sarah era inteligente.

Se lo llevaron. Llovía. Luces azules y rojas iluminaban la calle.

Seis meses después, el juicio. Culpable de asesinato en primer grado. Cadena perpetua sin libertad condicional.

Fui al cementerio. Dejé lirios blancos.

—Lo logramos, hija.

Borré Nueva grabación 14. No necesitaba oírla morir. Quería recordarla viva.

El viento movió las hojas.

—Eres libre.

Me fui. El camino estaba despejado. Por fin, la niebla se había levantado.

Si quieres más historias como esta, o compartir qué habrías hecho tú, me encantaría leerte. Tu opinión ayuda a que estas historias lleguen a más personas.