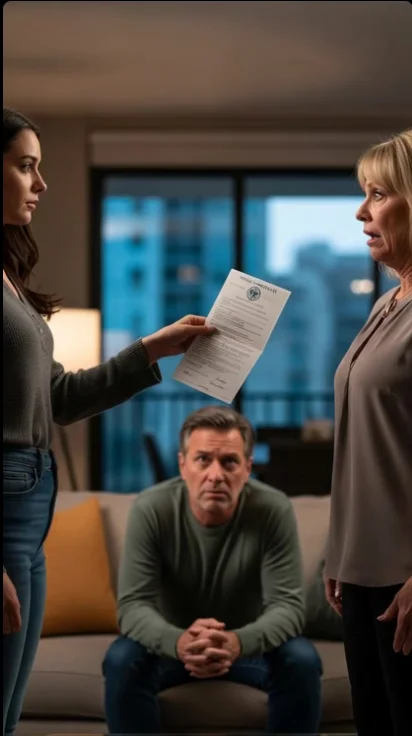

Mi suegra, Barbara, estaba mirando fijamente los resultados de alergias pegados en mi refrigerador. Sus ojos, reducidos a dos rendijas, recorrieron el papel línea por línea. En cuanto confirmó el tipo de sangre de nuestro bebé, un sonido ahogado escapó de su garganta antes de que comenzara a gritar, con una voz chillona y ensordecedora.

“¡Eres lo peor! ¡Ese no es hijo de mi hijo! ¡Todos somos tipo O!”

Arrancó el papel del imán, lo arrugó en una bola apretada y lo lanzó al suelo con furia.

“¡Lo sabía! ¡Desde que anunciaste el embarazo supe que algo no cuadraba! ¡Le fuiste infiel, ¿verdad?! ¡Vas a divorciarte de mi hijo ahora mismo!”

Me agaché con calma para recoger el papel arrugado del piso. Mis manos estaban firmes, mi mente peligrosamente clara.

Alisé el papel, miré la evidencia “condenatoria” y luego levanté la vista hacia ella. Una sonrisa lenta y triste apareció en mis labios.

“Tienes razón, Barbara,” dije con voz tranquila, justo en el ojo del huracán. “Ese no es hijo de tu hijo.”

Mi nombre es Emily, y a mis treinta y cuatro años, mi vida era una melodía suave que sonaba en repetición. Vivía en un pequeño apartamento en Nueva York con mi esposo, James, un hombre cuya bondad marcaba cada uno de mis días. Nos habíamos conocido en el trabajo, en un romance rápido que se convirtió en un matrimonio estable y lleno de cariño.

James trabajaba horas interminables, pero siempre volvía a casa con un gesto de amor sencillo: lavar el sartén que yo odiaba limpiar, calentarme la cena, abrazarme sin palabras.

Una noche, mientras él cocinaba su famoso arroz frito, miré el calendario. Un gran círculo rojo rodeaba el día 10.

“¡Dios! Se me olvidó. Nuestro séptimo aniversario es el viernes.”

“Ya hice una reserva,” dijo él desde la cocina, sonriendo. “Restaurante francés. Sé que te gusta.”

Nuestro matrimonio era bueno. Estable. Amoroso.

Pero había un hueco. Un dolor silencioso.

No teníamos hijos.

Año tras año, prueba tras prueba, el resultado era siempre el mismo: negativo.

Mientras tanto, mis amigas anunciaban embarazos uno tras otro. Mi hermana menor ya tenía dos niños.

Y yo… yo me estaba marchitando por dentro.

Las palabras de Barbara no ayudaban.

“Emily, ¿para cuándo el bebé? Mis amigas ya presumen nietos. ¿Qué tengo yo? ¡Nada!”

“Estamos haciendo lo que podemos,” respondía yo, mordiéndome la lengua.

“¿De verdad? Pobrecito James… Él merece una familia. Si realmente lo amaras, lo dejarías. Él puede tener hijos con una mujer sana.”

Era cruel. Fría. Inhumana.

Y aun así, lo soporté gracias a James y a su padre, quienes siempre me defendían.

Hasta que un día…

Mi regla no llegó.

Me hice una prueba en silencio, temblando.

Dos líneas rosadas aparecieron enseguida.

Estaba embarazada.

James lloró. Yo lloré. Después de años de dolor, por fin.

Un milagro.

Nuestro milagro.

El embarazo fue difícil; las náuseas eran insoportables. Pero cada patadita me llenaba el alma. James le hablaba a mi barriga todas las noches, prometiéndole al bebé un mundo entero.

Cuando llegó el día del parto, después de horas de sufrimiento, terminaron haciéndome una cesárea de emergencia.

Y entonces la escuché.

El llanto más hermoso que había oído en mi vida.

Nuestra niña había llegado.

Y allí estábamos ahora… con Barbara gritándome que el bebé no era de su hijo porque él y yo éramos ambos tipo O, y nuestra hija era tipo A.

Me quedé observándola, mientras ella esperaba verme derrumbarme.

Pero no lo hice.

“Barbara,” dije suavemente, “tienes razón… este bebé no es hijo de tu hijo.”

Se quedó helada.

Porque lo que ella no sabía era esto:

👉 James no es tipo O.

👉 Nunca lo fue.

👉 Toda su vida vivió creyendo algo que no era cierto.

El verdadero padre de James…

y por tanto, el verdadero abuelo de mi hija…

NO era el esposo de Barbara.

Y yo tenía las pruebas.

El tiempo pasó volando y, en un abrir y cerrar de ojos, nuestra hija estaba a punto de comenzar el jardín de infantes.

“Antes de que empiece, deberíamos hacerle una prueba de alergias,” le dije a James una noche. “Ambos tenemos alergias, y quiero asegurarme de que ella no haya heredado ninguna.”

La semana siguiente, llevamos a nuestra hija al hospital. En el formulario, había una casilla opcional para conocer su tipo de sangre. Como era gratis, la marqué sin pensarlo demasiado.

Unos días después, al volver de hacer compras, encontré un sobre con el logo del hospital en el buzón. Lo abrí y vi que, como esperaba, nuestra hija tenía algunas alergias alimentarias. Sentí un pequeño pinchazo de culpa, pero sabía que podríamos manejarlo. Para que James viera los resultados más tarde, puse el papel en el refrigerador con un imán.

Mientras guardaba las compras, sonó el intercomunicador. Miré la pantalla y vi a mis suegros en la puerta. Fastidiada por su visita sin aviso, abrí la puerta.

“Hola, Emily. Perdón por venir sin avisar,” dijo mi suegro con amabilidad.

“Yo no tengo que avisar para visitar la casa de mi hijo,” declaró Barbara, pasando a mi lado sin pedir permiso. “¡Ahora, déjame ver a mi nieta!” Extendió un montón de juguetes y ropa de marca en el suelo de la sala, un contraste total con mis gustos más simples.

“¿Emily? ¿Qué estás haciendo?” preguntó mientras yo iba hacia la cocina.

“Oh, estoy haciendo café. Esperen un momento.”

“No quiero ese café barato. ¿No tienes otra cosa?” dijo mientras caminaba directamente hacia el refrigerador… y se quedó paralizada.

Miraba fijamente el papel de la prueba de alergias.

“¿Qué es esto?” exigió.

“Oh, pensé que debíamos revisar alergias alimentarias antes de que empiece el kinder.”

“No, no eso. Estoy hablando del tipo de sangre.” Su voz estaba peligrosamente baja.

Deslicé la mirada hacia la sección del tipo de sangre junto al nombre de nuestra hija.

Decía Tipo A.

El rostro de Barbara se tornó rojo moteado; una vena en su sien palpitaba furiosamente.

“¡Emily, eres lo peor!” gritó.

“Por favor, tranquilízate, Barbara.”

“¿Tranquilizarme? ¡Este no es hijo de mi hijo! ¡Todos somos Tipo O!”

Arrancó el papel del refrigerador, lo arrugó con violencia y lo tiró al suelo.

“¡Lo sabía! ¡Desde que anunciaste el embarazo algo no cuadraba! ¡Le fuiste infiel a mi hijo! ¡Divórciate de James inmediatamente, y pediré manutención!”

Me agaché en silencio, recogí el papel arrugado y lo alisé. Mi mente repasaba años de clases de biología, artículos, recuerdos, detalles…

Y entonces todo encajó.

Como un rompecabezas que, de pronto, revela la imagen completa.

“No, Barbara, estás equivocada,” dije con una calma inquietante. “James no es tu hijo.”

Hice una pausa.

“James es Tipo A.”

Ella gritó que era imposible, que tanto ella como mi suegro eran Tipo O, acusándome de mentirosa.

“¡Cuando James nació, en el hospital dijeron que también era Tipo O!”

No sabía que las pruebas de sangre en recién nacidos no siempre son fiables.

“Aquí está la prueba,” dije, muy tranquila.

Caminé hacia el pequeño escritorio donde guardábamos documentos importantes y saqué una carpeta.

De allí, extraje uno de los papeles de nuestro largo y doloroso proceso de fertilidad:

El examen médico completo de James.

El tipo de sangre era claro: Tipo A.

Al verlo, el rostro de Barbara se volvió pálido como un fantasma. Cayó pesadamente en una silla, sudor frío en el labio superior.

Mi suegro, que había observado todo con el ceño fruncido y una furia contenida, finalmente habló.

“¿Qué está pasando, Barbara?”

“Hay… hay una razón para esto.”

“¿Una razón?” repitió él, con un tono glacial. “¿Vas a inventar excusas? ¡No digas tonterías!”

Nunca lo había visto tan enojado.

Llevé rápidamente a mi hija a su cuarto para que no presenciara lo que iba a suceder.

Después de un silencio denso y asfixiante, Barbara, resignada, comenzó a hablar entre sollozos rotos.

Su historia nos llevó treinta años atrás.

Poco después de casarse, mi suegro fue enviado repetidamente al extranjero por su trabajo. No podía negarse a los viajes.

Barbara, joven y sola en una ciudad nueva, terminó teniendo una aventura.

Peor aún:

Fue con uno de los colegas más cercanos y queridos de mi suegro, un hombre al que él había mentoreado y en quien confiaba plenamente.

James fue el hijo de ese affair.

Tras escuchar su confesión, mi suegro se levantó, con el rostro convertido en una máscara impenetrable de dolor y furia, y se fue sin decir una sola palabra.

El sonido de la puerta al cerrarse fue como un disparo en el departamento silencioso.

Barbara también se marchó poco después, encorvada, derrotada, sin esperar perdón.

Me preocupaba cómo reaccionaría James…

Pero sorprendentemente, no parecía conmocionado.

Confesó que siempre había sentido que algo no encajaba; jamás se vio reflejado en ninguno de sus “padres”.

Desde ese día, no he tenido ningún contacto con Barbara. Una vez envió un email… lo borré sin abrirlo.

James propuso cortar la relación, y yo estuve totalmente de acuerdo.

Mi suegro, devastado por haber sido engañado por más de treinta años, le entregó los papeles del divorcio. Era el único final posible.

Barbara, culpable de adulterio, no tenía derecho a negarse.

Dependiente de mi suegro y acostumbrada a una vida cómoda, ahora luchaba para ganarse la vida. A veces me preguntaba si habría conseguido algún empleo… pero ya no era mi problema.

Después de todas las cosas crueles que me dijo, no sentía ni un gramo de compasión.

Mientras tanto, el vínculo entre James y su padre se fortaleció.

Mi suegro, un hombre íntegro y de buen corazón, culpó solo a Barbara y absolvió completamente a James.

“Treinta años de criarte, amarte y estar orgulloso de ti… eso te hace mi hijo. La sangre no importa.”

Siguió siendo un abuelo maravilloso.

Nos preocupaba que vivir solo lo afectara, pero sucedió lo contrario: floreció.

Se inscribió en clases de cocina y mejoró tanto que abrió un blog, que pronto se volvió sorprendentemente popular.

Nuestra hija se volvió completamente suya: una verdadera nieta de abuelo.

Sin la presencia tóxica de mi ex suegra, pude finalmente respirar.

Antes despertaba cada mañana con un peso en el pecho, temiendo qué nuevo malestar me provocaría ella.

Ahora, me despierto con ilusión.

Un nuevo día comienza.

Despierto a mi esposo y a mi hija, preparo el desayuno y el almuerzo, los visto.

Hay mucho que hacer, pero cada segundo con mi familia vale oro.

Rodeada de mi familia —mi familia elegida— puedo decir con certeza:

Soy inmensamente feliz.