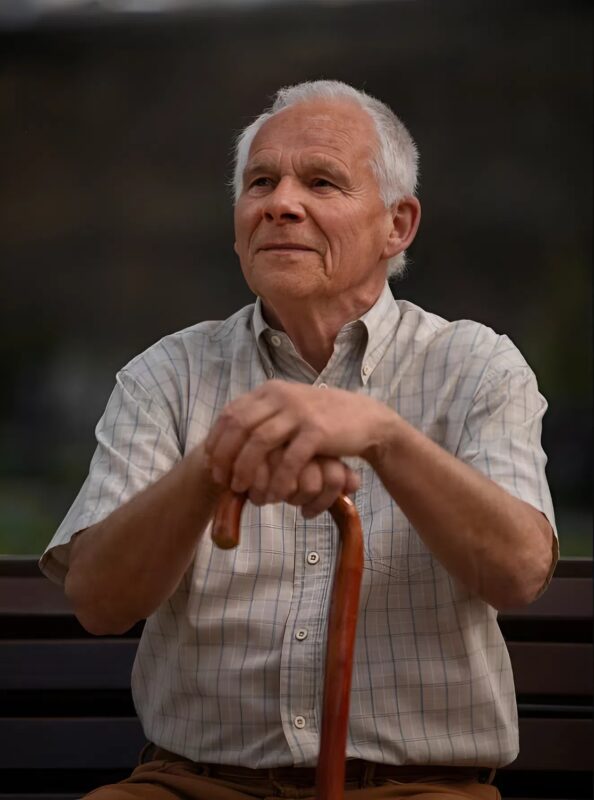

Un silencio inquietante se cernía sobre el bosque, roto solo por los gemidos ahogados de un anciano. Unos hombres fornidos, de rostros toscos y sonrisas arrogantes, lo rodeaban. Su cabello canoso estaba despeinado y su rostro cubierto de barro: los bandidos lo habían arrojado al suelo y ahora, pateándolo con sus botas, le exigían dinero.

—Bueno, abuelo, ¿dónde está tu escondite? —gruñó uno, con una cicatriz en la mejilla—. ¡Sabemos que tienes algo!

El viejo se cubría la cabeza con las manos, indefenso, pero los golpes continuaban. Disfrutaban de su debilidad como si fuera un espectáculo.

De repente, una voz femenina y aguda resonó con fuerza:

—¡Basta!

Todas las cabezas se giraron simultáneamente hacia la voz. De la niebla apareció una mujer con uniforme militar. Tenía unos treinta y cinco años. Alta, imponente, con una mirada decidida y un andar confiado.

Por un momento, los bandidos se quedaron sorprendidos, pero pronto sonrisas depredadoras se dibujaron en sus rostros. La miraban con lujuria.

—Vaya, qué belleza —se burló uno, observándola con codicia—. ¿Y qué hace una chica así sola en el bosque?

—Mira sus piernas… —resopló otro, respirando con dificultad—. Y el olor… mmm… delicioso.

—Si estás sola aquí, significa que no hay ningún tipo que te proteja —agregó un tercero—. Nosotros podemos cuidarte mejor que nadie.

—Debes de tener frío; ¿quieres que te calentemos? Somos excelentes ayudando a chicas solitarias y bonitas.

Intercambiaban comentarios asquerosos, riendo y mirándose entre sí, como si tuvieran delante una presa inesperada. Pero la mujer no reaccionó. Se agachó con calma junto al anciano, revisando su respiración y pulso.

—¿Están sordos? —uno de los bandidos le agarró el brazo.

La mujer levantó la mirada. No había ni miedo ni pánico en sus ojos.

—Quiten sus manos sucias —dijo con firmeza.

—¿Ah, sí? —rió el líder—. ¿Y todavía te atreves? ¡Chicos, es hora de enseñarle modales a esta belleza sin cerebro!

La mujer torció su brazo, lo golpeó con la rodilla y el puño en la cara. Se escuchó un crujido —y el hombre grande cayó sobre la hierba, sosteniéndose la nariz de la que brotaba sangre.

—¿Qué diablos…? —gritó otro, abalanzándose sobre ella.

Pero sus movimientos eran rápidos y precisos, como los de un depredador. Un giro ágil de su cuerpo —y el atacante cayó al suelo, perdiendo el equilibrio. Otro golpe con el codo, un salto —y el tercero se desplomó, retorciéndose de dolor.

Uno a uno, los bandidos caían, gritando y maldiciendo. Sus risas se habían transformado en lamentos de dolor y pánico.

El último que quedaba, temblando, retrocedió:

—¿Qui… quién eres tú?

La mujer se enderezó, ajustó su uniforme y dijo con frialdad:

— Capitán de las Fuerzas Especiales.

Silencio absoluto.

Minutos después, sus colegas llegaron al lugar. Los bandidos fueron sometidos y llevados a la comisaría. El anciano fue cuidadosamente levantado, colocado en el coche y trasladado al hospital.

Antes de partir, el hombre, sosteniéndole la mano, susurró:

—Gracias… me salvaste la vida.

La mujer simplemente asintió, con el rostro sereno. Para ella, no era un acto heroico, solo parte de su deber.