La sheriff Sarah Johnson llevaba doce años ascendiendo en Nueva York, y había aprendido una regla a las malas: la corrupción rara vez se anuncia con luces brillantes. Se esconde en paradas rutinarias de tráfico, en “tarifas” susurradas, en papeleo que nunca llega al escritorio de un supervisor.

El viernes antes de la boda de su hermano menor en el norte del estado, decidió viajar como una desconocida. Sin coche oficial. Sin escolta. Solo un vestido rojo sencillo, una pequeña maleta y un taxi que tomó frente a una estación concurrida. El conductor, un hombre de mediana edad con ojos cansados y el tablero impecable, se presentó como Mike.

No habían avanzado mucho cuando Mike bajó la voz.

— Señora… solo para que lo sepa —dijo mirando por el retrovisor—, más adelante hay un tramo donde un sargento suele detener a la gente sin motivo. Dice que vas con exceso de velocidad aunque no sea cierto. Si no pagas, te complica la vida.

Sarah mantuvo la calma.

— ¿Con qué frecuencia pasa?

— Lo suficiente para que la gente evite esta carretera —respondió Mike—. He visto cómo toma efectivo. Una vez agarró a un hombre tan fuerte que le rompió la camisa.

Sarah observó los puntos de referencia de la autopista, cámaras, salidas, postes.

— ¿Cómo se llama?

Mike dudó.

— Tom Davis.

Minutos después, luces rojas y azules destellaron detrás de ellos. Mike tensó las manos en el volante mientras el taxi se detenía en el arcén. Un sargento corpulento se acercó golpeando la ventana como si fuera dueño del asfalto.

— Licencia. Registro —ordenó.

Mike obedeció.

— Oficial, no iba rápido.

Tom Davis sonrió.

— Iba. Multa de quinientos dólares. O lo resolvemos rápido.

Mike palideció.

— Señor, no puedo…

Tom lo agarró del cuello a través de la ventana. Sarah sintió cómo su paciencia se rompía.

Salió del taxi.

— Suéltelo —dijo firme.

Tom la miró de arriba abajo, vestido rojo, sin placa visible.

— ¿Y tú quién eres?

— Alguien que está observando.

Tom se inclinó.

— Entonces observa esto. Los dos vienen conmigo.

Las esposas se cerraron sobre sus muñecas. El taxi arrancó escoltado por la patrulla. Sarah entendió que no era un incidente aislado. Era un sistema.

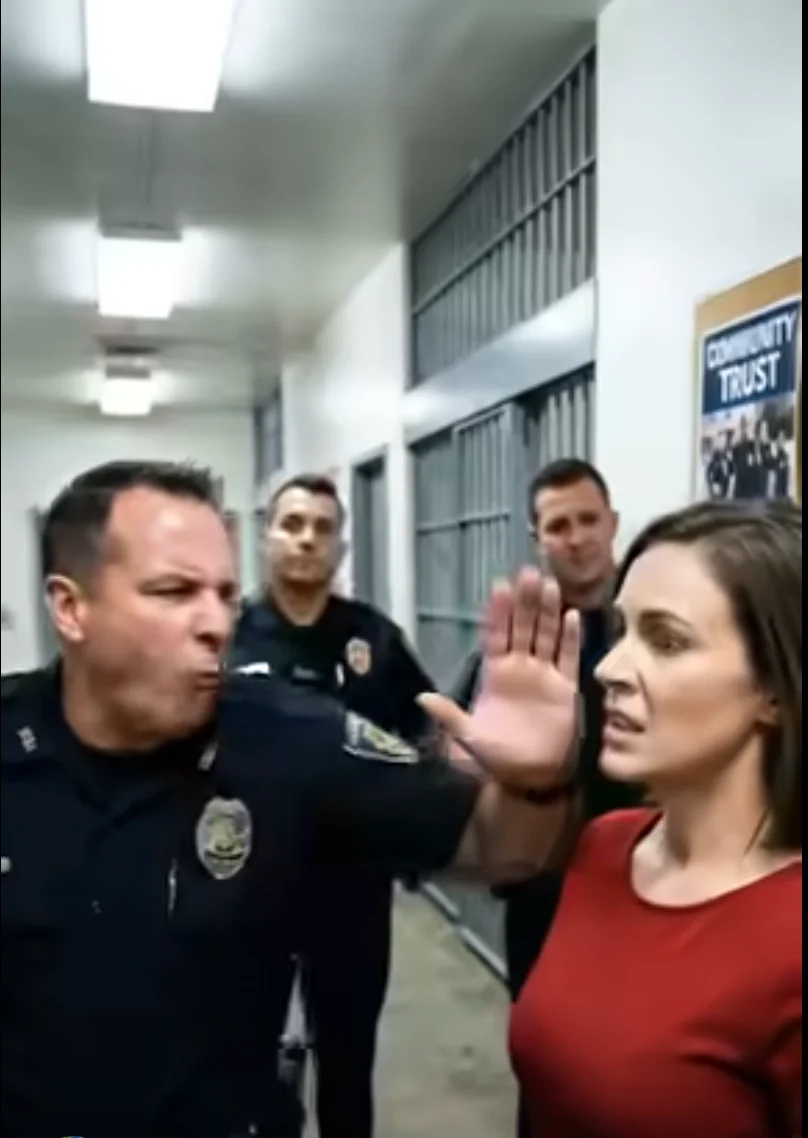

En la comisaría, el aire olía a café quemado y papel viejo. Mike fue empujado hacia un banco. Sarah memorizaba todo: nombres en casilleros, miradas esquivas, el silencio cómplice.

Tom la metió en una oficina.

— Aquí yo decido qué es legal —dijo.

Sarah no respondió. Escuchó. Desde la puerta entreabierta oyó a Tom prometer “arreglar” un DUI a cambio de dinero. Vio un sobre deslizarse sobre el mostrador.

Primero fue con Mike.

— Doscientos y te vas. O te incauto el taxi y te quedas hasta el lunes.

Luego volvió con ella.

— Doscientos y vuelves a tu pequeña vida.

Sarah lo miró sin parpadear.

— Estás extorsionando trabajadores y aceptando sobornos en tu propia estación.

Tom frunció el ceño.

— Puedo acusarte de interferencia. De lo que quiera.

— Hazlo. Déjalo por escrito.

La metió en una celda.

Pero entonces la puerta principal se abrió y una voz firme resonó:

— Vengo a hablar con el sargento Davis.

Era el concejal James Wilson.

Minutos después, entró al área de detención y la reconoció.

— ¿Sheriff Johnson? ¿Qué hace aquí?

El color desapareció del rostro de Tom.

Sarah se puso de pie.

— James, llama al Comisionado. Ahora.

Intentaron decir que era un malentendido. Pero las cámaras no mienten. El dashcam mostró que Mike no excedía la velocidad. El audio captó el precio. Las cámaras del vestíbulo grabaron el sobre.

Asuntos Internos llegó en menos de una hora. Oficiales fueron separados. Declaraciones tomadas. El joven agente que antes evitaba mirarla admitió que lo había visto ocurrir otras veces.

Cuando el Comisionado entró y vio su nombre en el registro, Tom Davis ya no sonreía.

Fue esposado en el mismo pasillo donde se había pavoneado minutos antes.

Mientras lo llevaban, Sarah habló con voz tranquila:

— La placa no es un arma. Es una promesa.

Afuera, Mike le dio las gracias como si aún no lo creyera.

Pero Sarah sabía que el verdadero problema no era un solo sargento. Era el silencio que lo protegía.

Ahora la pregunta era otra:

¿Se quedaría todo en la caída de un hombre…

o alguien tendría el valor de revisar todo el departamento?

Porque la rendición de cuentas comienza cuando alguien decide no mirar hacia otro lado.